前回の「変化に強いシステムを創る」では、環境の変化に柔軟に適応できるシステムを創るポイントについて説明しました。

今回は、その応用編として、「変化に強いビジネス」を創るポイントを以下の観点で説明します。

ビジネスのモジュール化

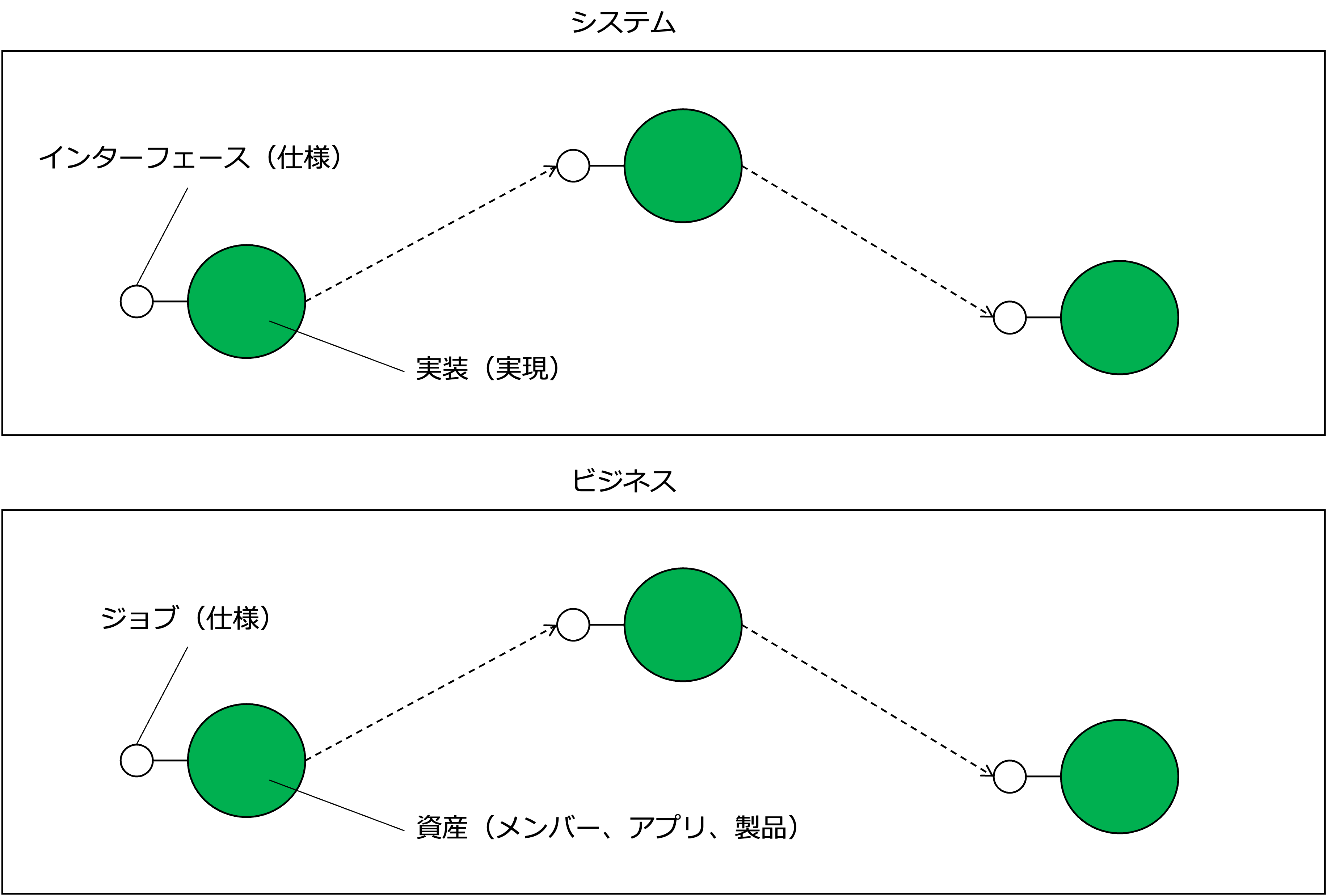

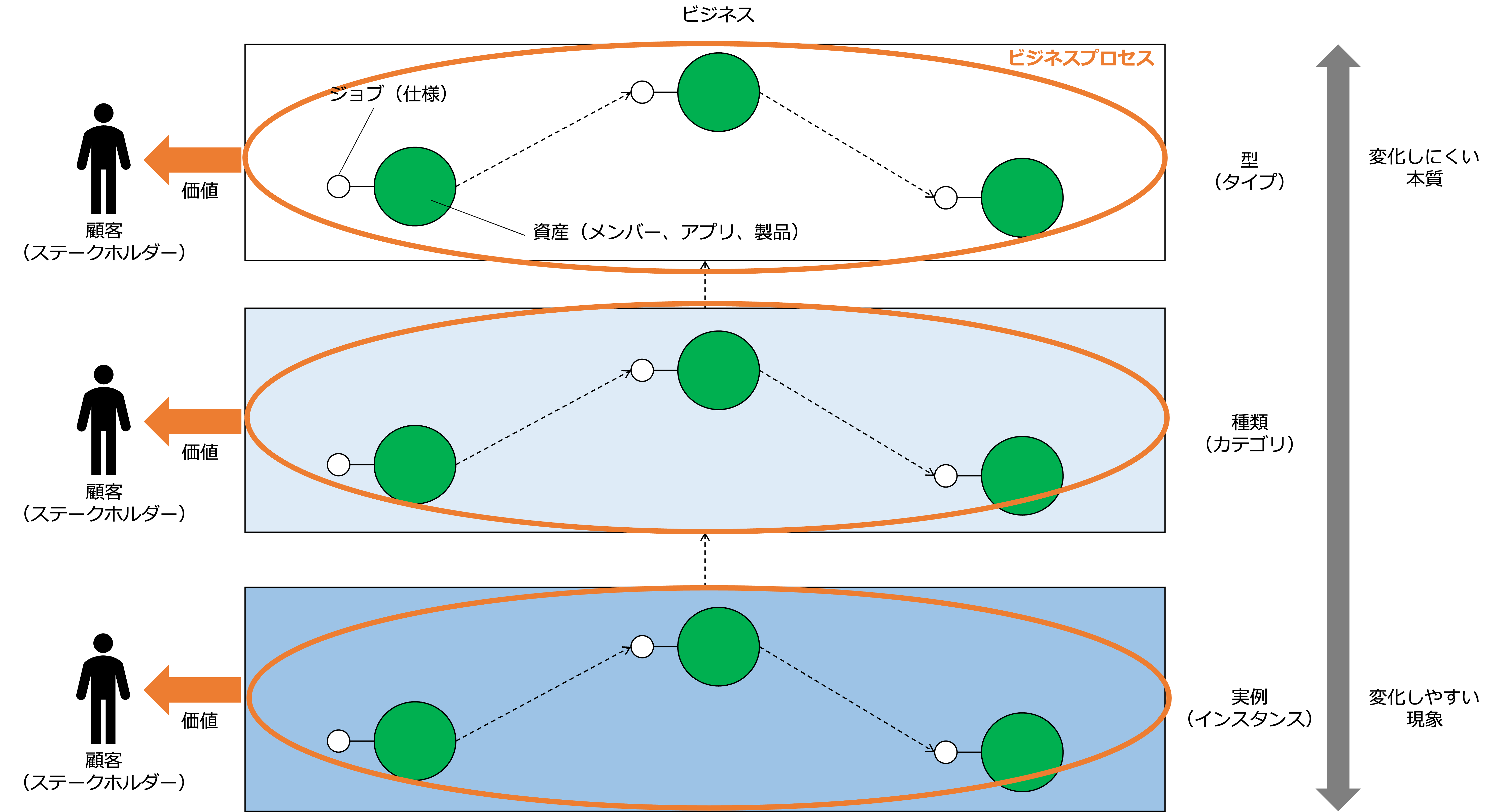

システムの構成要素であるモジュールは、相手の要素にインターフェースだけを公開し、実装(実現)部分はブラックボックすることで、実装部分が自由に交換でき、保守性が向上するとともに、モジュールを再利用することによって生産性が向上すると説明しました。

ビジネスの場合、モジュールの仕様部分がジョブ(職務)、それを実現するのがメンバー、アプリケーション、製品などの資産になります。

なお、ここでいう資産とは、価値を生み出すもの、ビジネスでいうと利益獲得能力(稼ぐ力)を持つものを指しており、財務的な資産だけでなく、人、もの、金、情報すべて含めた概念です。

ジョブはビジネスを遂行する機能単位で、その仕様は、職務記述書(ジョブディスクリプション)によって規定されます。

ビジネスをモジュール化することで、例えば、ジョブを実現する資産が人から機械に変わっても、人でも機械でも受け付けれられるようインターフェースを統一しておけば、そのジョブに関わる他のジョブの資産が影響受けることはありません。

このように、ジョブはビジネスの機能の仕様になるので、会社がジョブ型雇用を採用するしないにかかわらず、ジョブを定義することは大変重要です。

ビジネスのレイヤ化

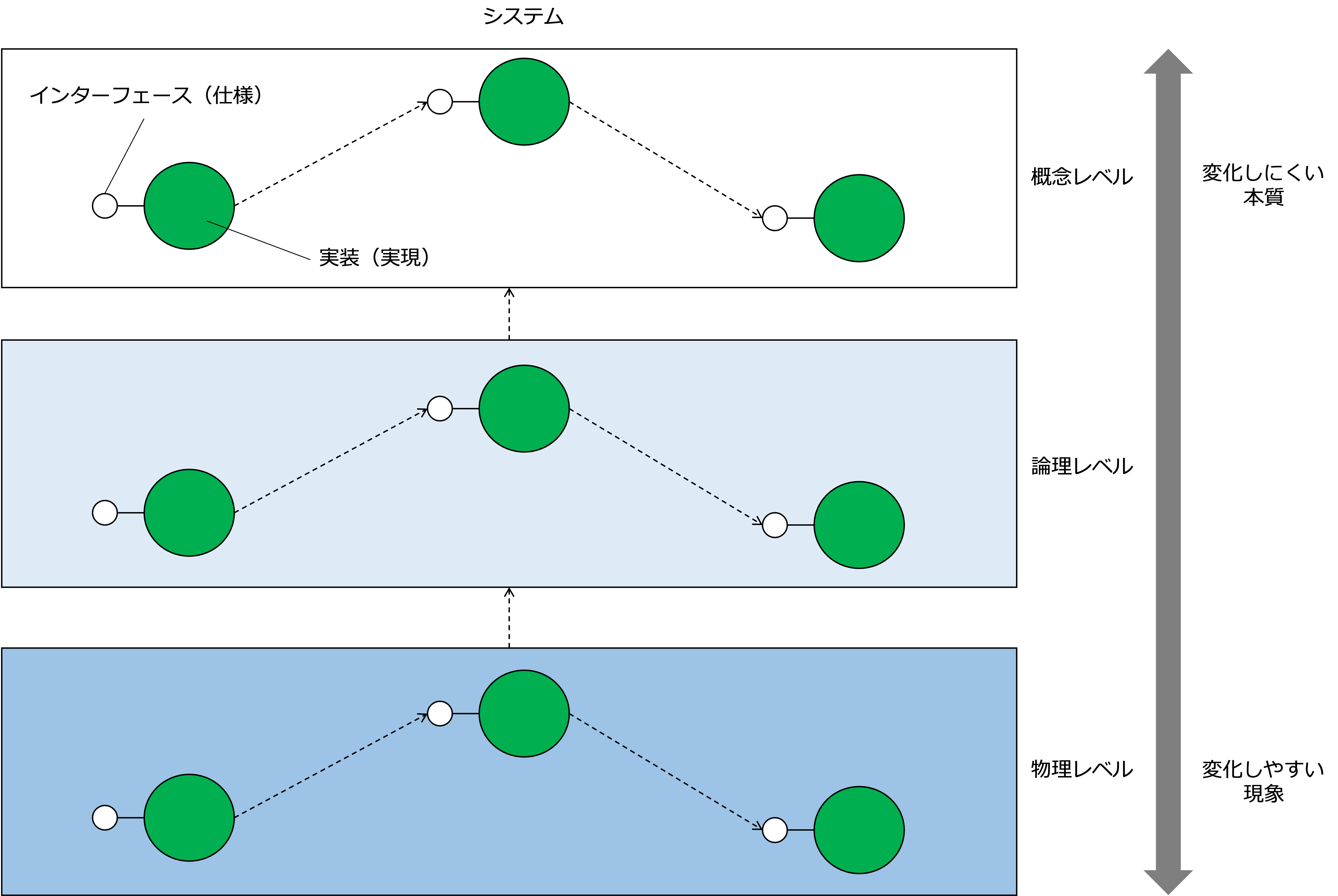

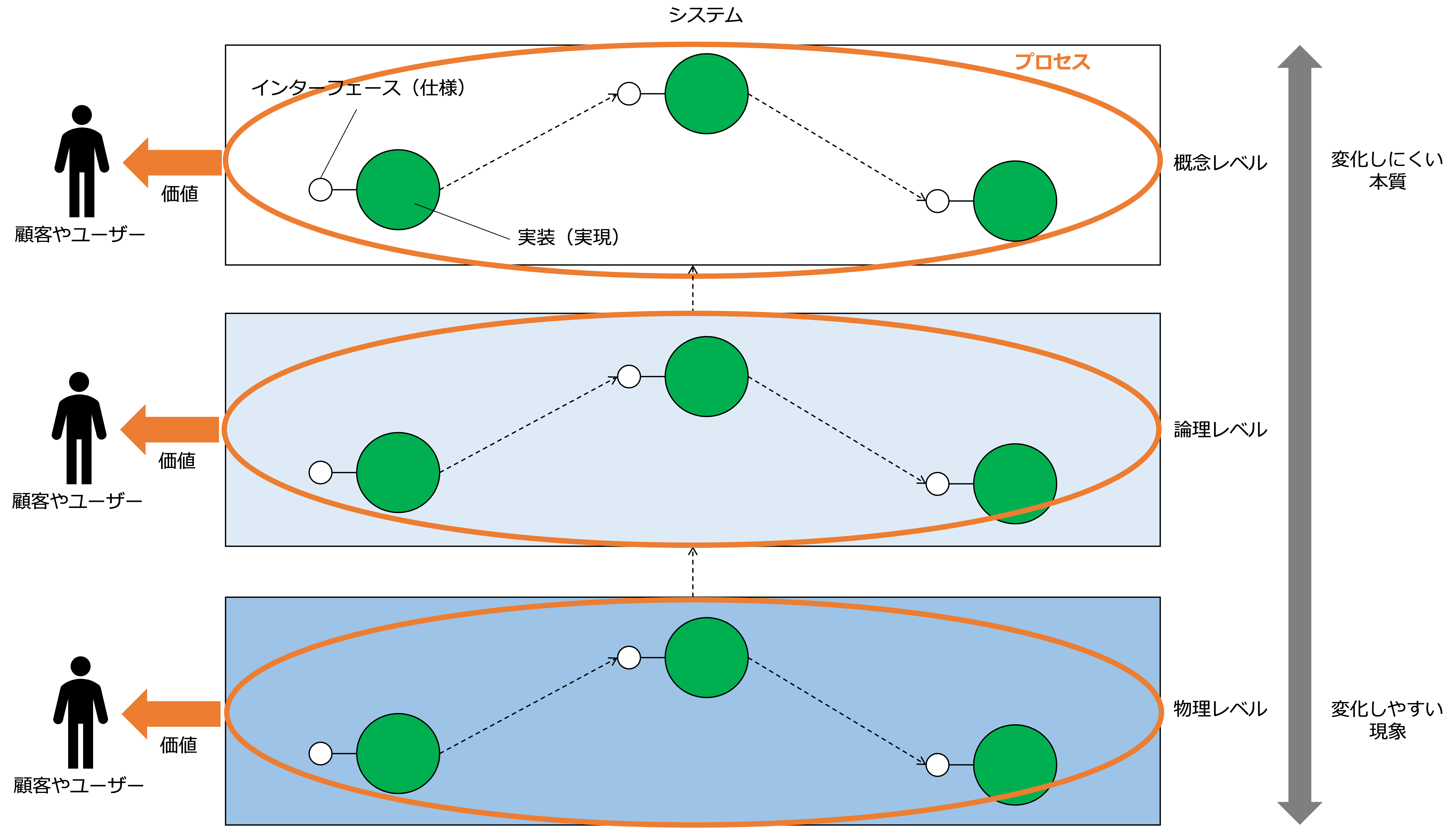

前回の記事で、ビジネスや情報システムを抽象レベルによってレイヤ化し、変化しにくい本質の部分と、変化しやすい現象の部分を分けることで、環境が変化した場合、変化する部分だけ置き換えることができるようになり、環境の変化に柔軟に適応できるようになると説明しました。

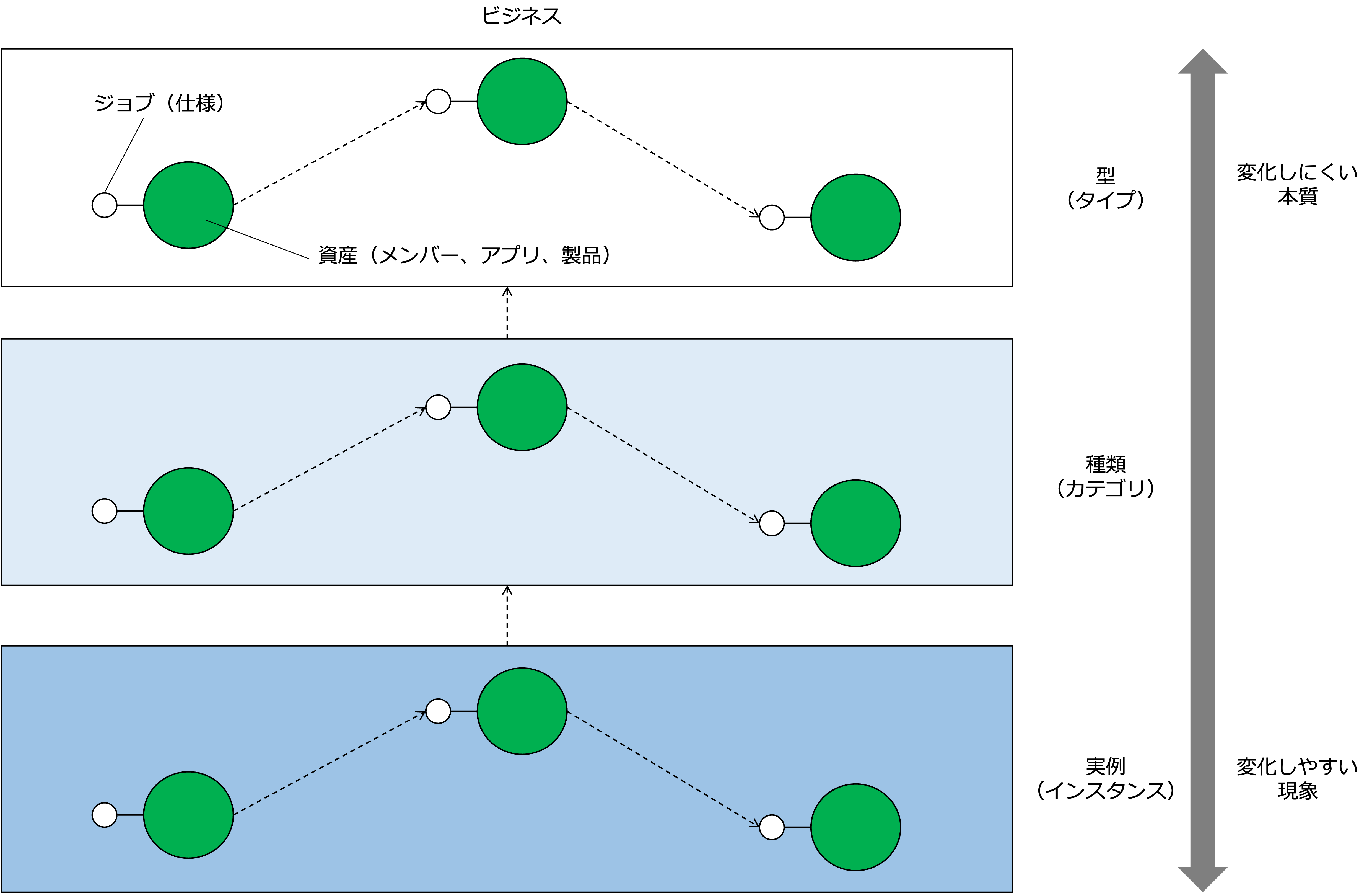

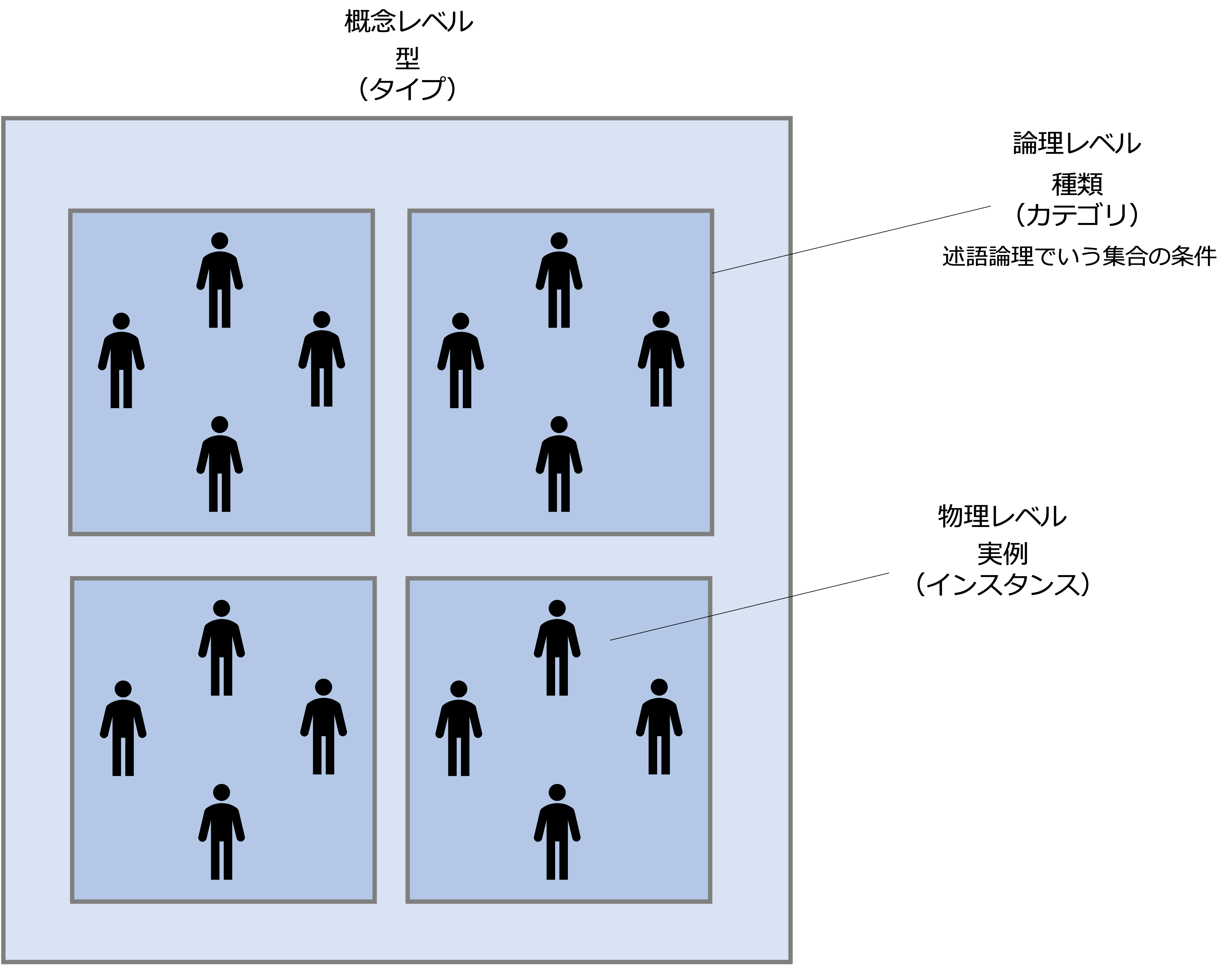

ビジネスの場合、レイヤ構造の概念レベル、論理レベル、物理レベルを、型(タイプ)、種類(カテゴリ)、実例(インスタンス)というように階層化します。

概念レベルの型(タイプ)が最も本質的な概念で、論理レベルの種類(カテゴリ)は、その部分集合になります。

述語論理でいう集合の条件で分類(カテゴライズ)するわけです。

そして、実例(インスタンス)は、集合に所属する物理的な実体、つまり、集合に属する要素を表します。

なので、型(タイプ)は、分類基準や評価指標などの属性や機能(集合の条件)を持ち、実例(インスタンス)は、その値や実装を持ちます。

型(タイプ)の違いは、それが持っている属性や機能(集合の条件)の違いであり、種類(カテゴリ)の違いは型の分類基準の値の違いになります。

例えば、顧客の場合、型を法人顧客にすると、種類は、それを業種、企業規模、エリアで分類した市場セグメントになり、実例は、その市場セグメントに属する個別の会社になります。この場合、論理レベルでは、業種が製造業で、企業規模が大規模、エリアが関東地方(集合の条件)に属する法人顧客という部分集合をつくっています。

また、製品の場合、型を衣類にすると、種類は、それを色、サイズ、デザインで分類した製品アイテムになり、実例は、そのアイテムに属する個別の製品になります。この場合、論理レベルでは、色が青で、サイズがM、あるデザイン(集合の条件)に属する衣類という部分集合をつくっています。

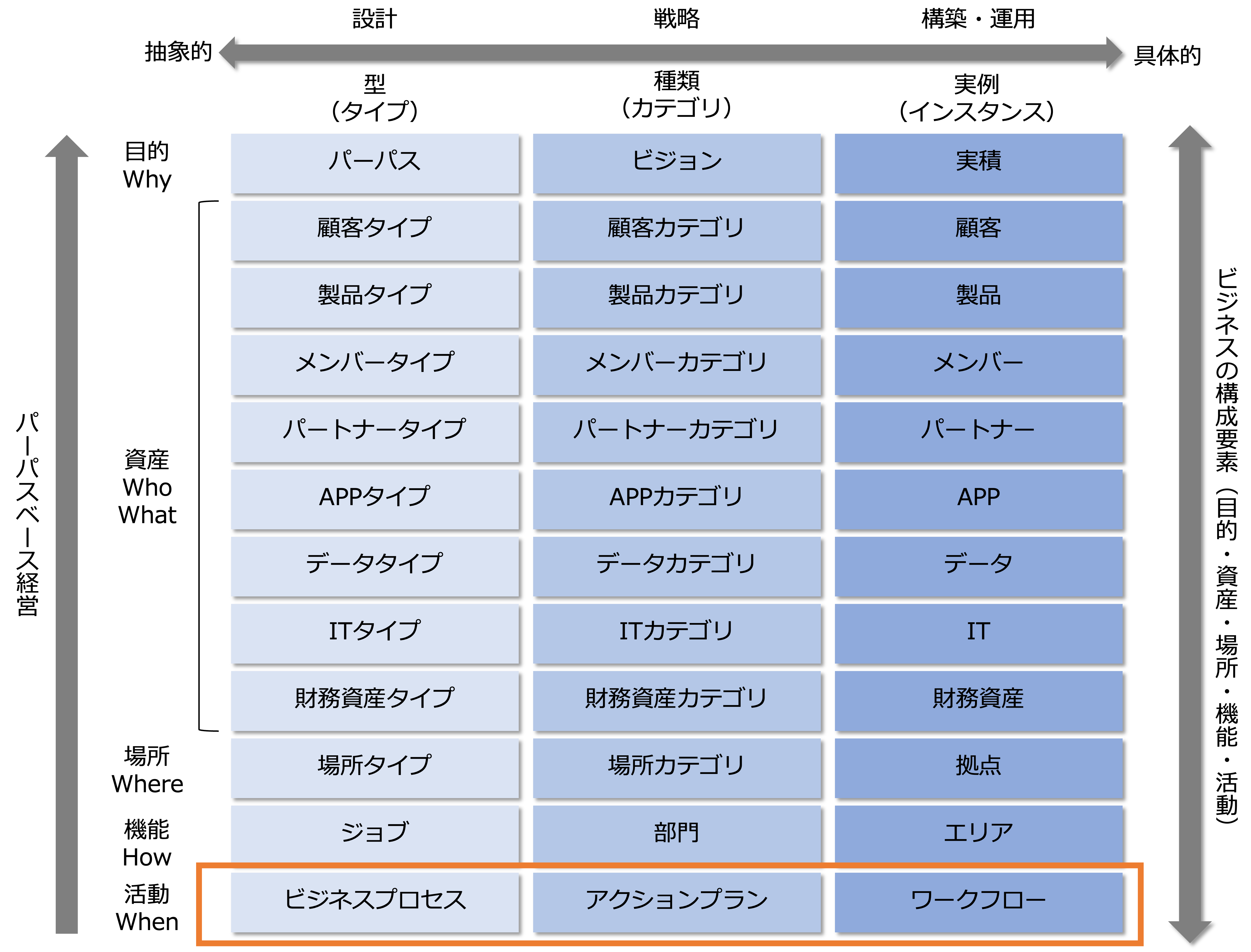

ここでは、概念である型を考える活動を「設計」、型を論理的に分類する活動を「戦略」、戦略に従って実例を構築、あるいは、取得し、それを運用する活動を「構築・運用」と呼びます。

上記例でいうと、論理レベルで、業種が製造業で、企業規模が大規模、エリアが関東地方という集合(分類)の条件を考えることは、資源を集中すべきセグメントを考えること、つまり「戦略」を考えることになるからです。

マーケティング戦略の変更により市場セグメントは変わり、顧客層も変化しますが、法人顧客がビジネスに求める本質的な価値観は不変です。

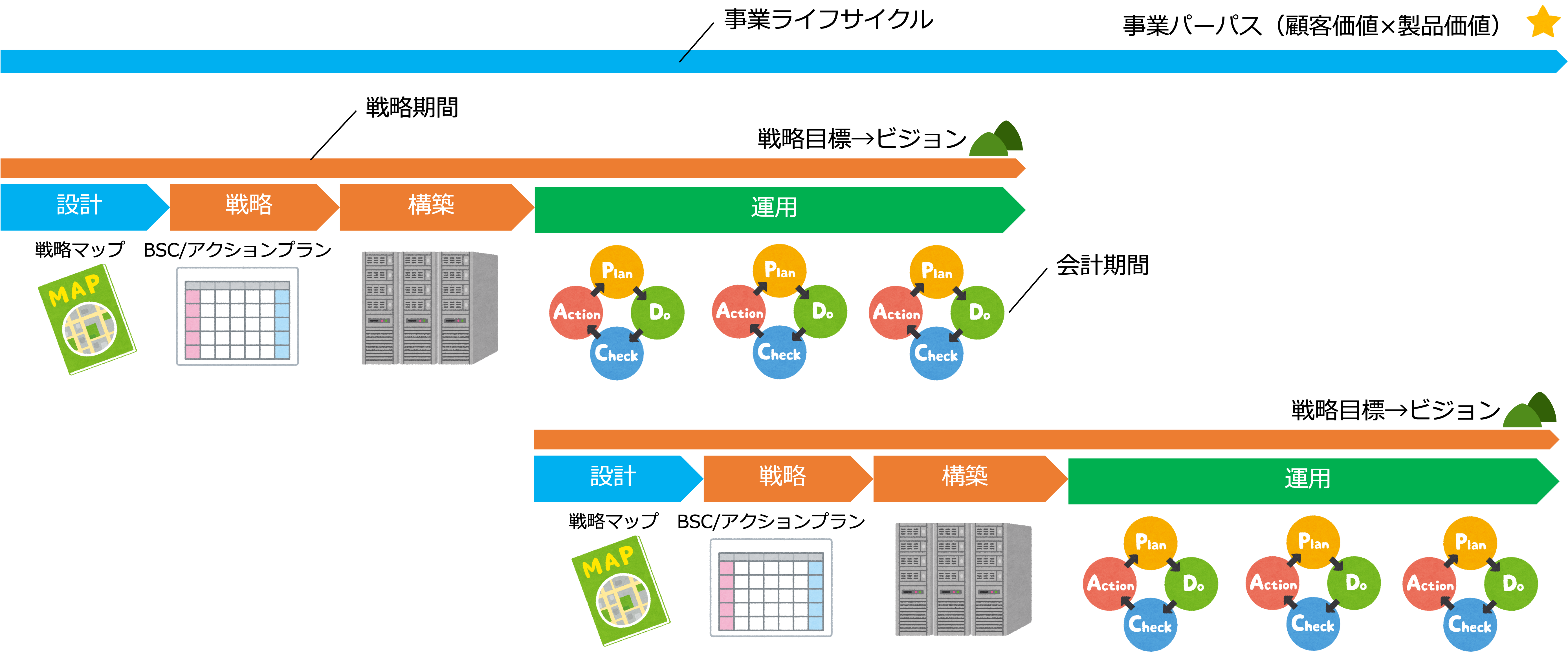

時間軸で考えると、設計、戦略、構築、運用の関係は、次の図のようになります。

各戦略期間に設計フェーズがありますが、法人顧客がビジネスに求める本質的な価値観は不変で、その価値を創出、提供する資産や活動を見直すタイミングを設定してます。

さて、ビジネスを、縦軸に構成要素(目的・資産・場所・機能・活動)、横軸にレイヤ構造で分けると次の図のようになります。

これをビジネスストラクチャマトリクスと呼びます。

ここでは、資産を、価値を生み出すもの、ビジネスでいうと利益獲得能力(稼ぐ力)を持つ人、もの、金、情報、つまり、人的資産、知的資産、財務資産、情報資産としてとらえており、顧客、製品、メンバー、パートナー、アプリケーション、データ、IT基盤、財務資産に分類しています。

そして機能がジョブ、機能をいつどういう順番で実行するのかを示すのが活動であるビジネスプロセスになります。

本図は、各構成要素を型から種類、実例に展開しています。

例えば、ジョブを市場×製品、つまり、戦略別に分類したものが部門になります。

また、ビジネスプロセスを戦略別に展開したものがアクションプランです。

なぜ、誰に、何の価値を、誰が何を使って、どこで、いつどのように提供するのかというように、事業パーパスを起点にビジネスを組み立てることによってパーパスベース経営を実現することができます。

部門やアクションプランなど戦略レベルのから、もっとも本質的なビジネスの型(ビジネスモデル)を考えることによって、ビジネスをメタ認知することができます。

戦略を変えることで、アクションプランや組織は変わりますが、本質的なビジネスモデルは不変です。

また、戦略は同じでも、戦術の見直しによって、それを実現している個々の実体を変えることは頻繁にあると思います。

このように、不変的な部分と変動する部分を分けて可視化することによって、環境の変化によって変えるべき部分が明確になり、より柔軟に適応することができるようになります。

ビジネスプロセス統合

前回の記事では、ビジネスや情報システムの構成要素(モジュール)を、情報システムのユーザーやビジネスのステークホルダーなどに価値を提供するプロセスをベースに統合することで、ビジネスや情報システムを価値を提供する仕組にすることができると説明しました。

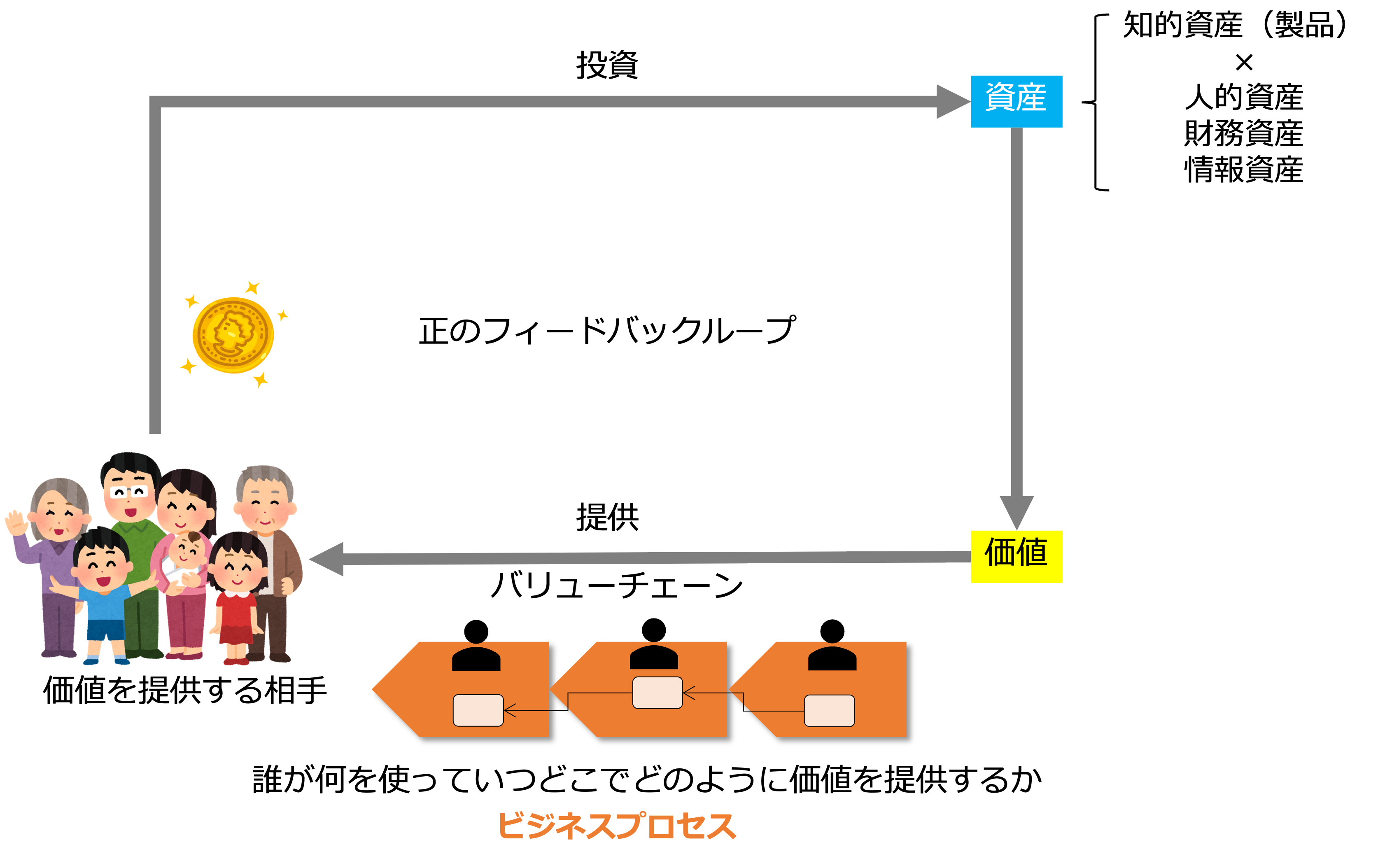

ビジネスの場合、顧客を中心としたステークホルダーに価値を提供するプロセスは、ビジネスプロセスになります。

さきほどのビジネスを要素分けした図でいいうとビジネスプロセスは最下層の部分になります。

ビジネスプロセスは、戦略策定の段階でアクションプランに展開され、ワークフローとして実行されます。

パーパスを実現するために価値を生み出す資産によって実現される各ジョブをビジネスプロセスとして統合するのです。

つまり、ビジネスプロセスは、資産によって生み出された価値を、「誰が何を使っていつどこでどのように提供するか」という過程を記述したものなのです。

【関連動画】

[…] 0849;有し続けます。記事「変化に強いビジネスを創る」で説明しました{ […]

[…] 0053;に展開します。記事「変化に強いビジネスを創る」で説明した、ビ| […]

[…] 記事「強いビジネスを創る」で説明したように、ビジネスを、縦軸に&# […]