DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が当たり前のように使われるようになってきました。

最近では、経営戦略の一環としてDXを進める会社が増えているようです。

しかし、本当にDXをする必要があるのでしょうか?

今回は、改めてDXとはどういうことか、IT化との違いも含めて次の観点で考えてみたいと思います。

そもそもDXとは何か?

2004年、スウェーデンのウメオ大学教授、エリック・ストルターマンは

ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる

ことをDX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉で表現しました。

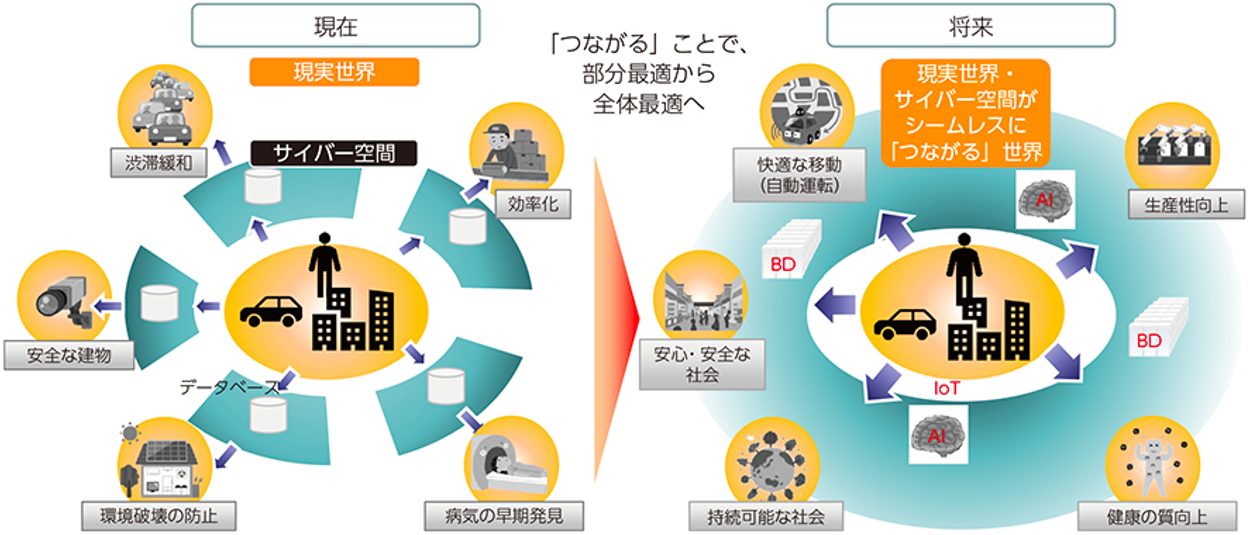

総務省から出ている2018年版・情報通信白書ではDXによる社会の変化を次にように述べています。

この変化は段階を経て社会に浸透し、大きな影響を及ぼすこととなる。

まず、インフラ、制度、組織、生産方法など従来の社会・経済システムに、AI、IoTなどのICTが導入される。

次に、社会・経済システムはそれらICTを活用できるように変革される。

さらに、ICTの能力を最大限に引き出すことのできる新たな社会・経済システムが誕生することになろう。

これは、デジタル技術の浸透によって社会全体が大きく変わっていくこと(社会のデジタルトランスフォーメーション)を示しています。

それでは、デジタル技術によって社会全体が変化していく中、企業はデジタル技術を活用してどのように変わっていけばよいのでしょうか(企業のデジタルトランスフォーメーション)。

IDC Japan 株式会社は、企業におけるDXを次にように定義しています。

企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、

内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革をけん引しながら、

第3のプラ ットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、

新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、

ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで

価値を創出し、競争上の優位性を確立すること 。

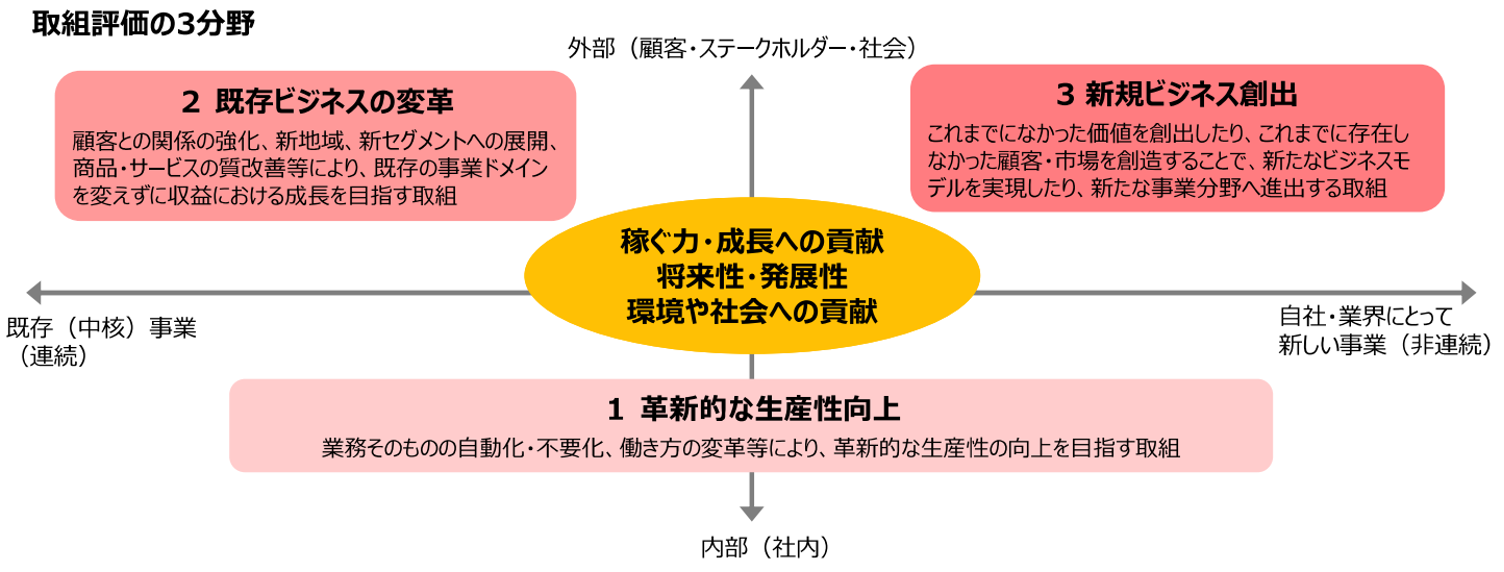

また、経済産業省がおこなっているDX調査2020では、DXを

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

と定義し、DXで取り組むべき内容を以下のように表しています。

DXのレベル

これを見ると、DXにもレベルがあることがわかります。

- 企業レベルのDX

- 産業レベルのDX

- 社会レベルのDX

企業レベルのDXとは、上記JDCジャパンの定義にあるように、特定の企業でDXを進めるレベルです。

ブロックチェーンで言えば、一つの企業で構築運営するプライベートブロックチェーンを活用してDXを進めるレベルです。

産業レベルのDXとは、複数の企業が所属する産業全体でDXを進めるレベルです。

この場合、産業に所属する企業全体に共通のIT基盤を整備する必要があります。

デジタル技術を活用して新しい産業が生み出される場合もこのレベルに属します。

ブロックチェーンで言えば、同じ産業に属する複数の組織が管理するコンソーシアムブロックチェーンを構築してDXを進めるレベルです。

社会レベルのDXとは、産業を包括した社会全体でDXを進めるレベルです。

この場合、特定の国、あるいは、全世界で共通のIT基盤を整備する必要があります。

ブロックチェーンで言えば、管理者がおらず、誰でも自由に参加でき、ネットワークが自律的に維持・運営されるパブリックブロックチェーンによってDXを進めるレベルです。

DXが求められる背景

変化が激しく、不透明で先行きが予測できない昨今の経営環境を、

- Volatility(変動性)

- Uncertainty(不確実性)

- Complexity(複雑性)

- Ambiguity(不透明性)

の頭文字をとってVUCA(ブーカ)という言葉で表すことがあります。

それは、SNSやモバイル技術によって人と人がつながる時間や距離が短くなったことで、

個人の欲望や考えが、複雑なネットワークを介してすぐに世界中に広がり、

いつどこで、どんな需要が生まれるか読みづらく、欲求の新陳代謝も激しくなっているからではないでしょうか。

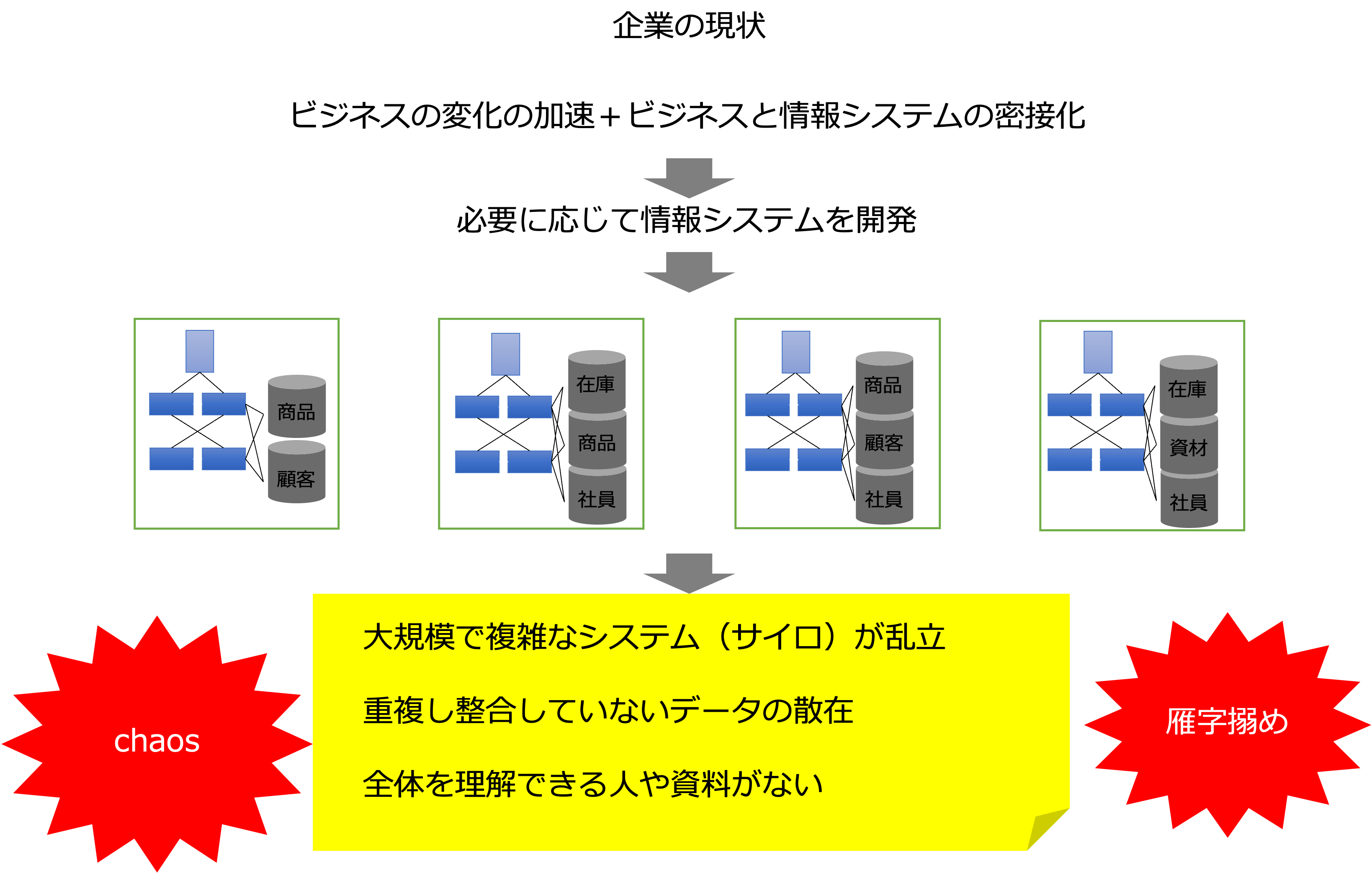

このような時代、環境の変化にアジャイルに対応しながらビジネスを展開していく必要がありますが、複雑化、ブラックボックス化した既存の業務やシステムが足かせとなってスムーズに適応できない会社が多々あるようです。

多くの会社が、

ビジネスの変化が加速し、ビジネスとITが密接化する中、全体の設計図もなく、必要に応じてシステムを導入してきた結果、

- 大規模で複雑なシステムがサイロのように乱立している

- 重複して整合していないデータが散在している

- 個別の業務やシステムは詳しいが全体を理解できる人や資料がない

というカオスで雁字搦めな状況に陥っています。

特に、開発コストが下がるという神話に騙されて、盲目的に業務パッケージを導入してきた会社は、データや機能がブラックボックス化され身動きがとれないという傾向が強いようです。

経済産業省が2018年に出したDXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~では、企業におけるDXの必要性について次のように述べています。

あらゆるモノがつながる IoT 等を通じて活用できるデータが爆発的に増加し、また、AI、 クラウド、マイクロサービスやクラウドを活用したアジャイルアプリケーション開発、ブロ ックチェーン、AR/VR 等データを扱う新たなデジタル技術の活用の可能性が広がっている。

こうした中で、あらゆる産業において、これらの新たなデジタル技術を活用してこれまで にないビジネス・モデルを展開する新規参入者が登場し、デジタル・ディスラプションと呼ばれるゲームチェンジが起きつつある。

このような環境において、各企業は、競争力維持・ 強化のために、DXをスピーディーに進めていくことが死活問題となっている。

また、同レポートでは、企業がDXに対応できない現状を、

- 既存システムが、事業部門ごとに構築されて、全社横断的なデータ活用ができなかったり、過剰なカスタマイズがなされているなどにより、複雑化・ブラックボックス化している

- 経営者がDXを望んでも、データ活用のために上記のような既存システムの問題を解決し、そのためには業務自体の見直しも求められる中(=経営改革そのもの)、現場サイドの抵抗も大きく、いかにこれを実行するかが課題となっている

と分析した上で、このような状況を改善できない場合、

- データを活用しきれず、DXを実現できないため、市場の変化に対応して、ビジネス・モデルを柔軟・迅速に変更することができずデジタル競争の敗者になる

- 多くの技術的負債を抱え、業務基盤その ものの維持・継承が困難になる

- 保守運用の担い手不在で、サイバーセキュリティや事故・災害によるシステムトラブルやデータ滅失等のリスクの高まる

という状況に陥り、DXが実現できないのみでなく、2025年以降、全体で最大12兆円/年(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性(2025年の崖)と予想しています。

※技術的負債(Technical debt)とは、短期的な観点でシステムを開発し、結果として、長期的に保守費や運用費が高騰している状態のことです。

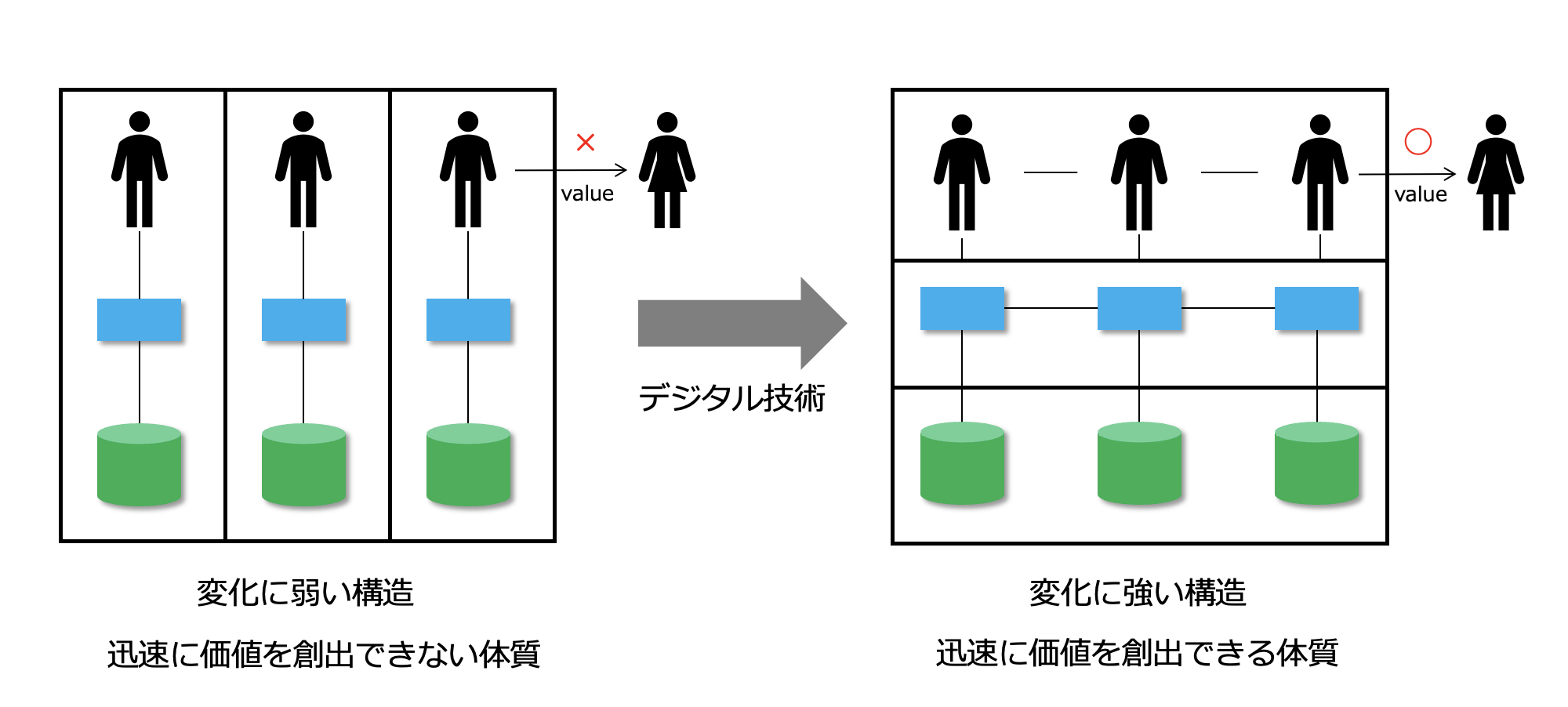

DXによって会社はどう変わるべきか?

以上のことを踏まえて、

ここでは、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、

デジタル技術を活用して、

企業の業務とシステムを、

- 環境の変化に強い構造にし

- 迅速に価値を創出し続ける体質にする

ことであると考えます。

図1

これまでと同じアプローチでIT化を進めても、図1の左側の状態が延長されるだけでしかありません。

つまり、

- IT化は、既存の構造(枠組み)の中で特定部分をシステムに置き換えることで部分最適にしかならない、

- DXは構造自体を変革することで企業の全体最適化を目指す

という意味で、IT化とDXは異なる概念です。

DXとは、企業の心身を変革する活動であり、相当な痛みを伴う活動であることを認識する必要があります。

なので、

変革の必要がないと考える会社、

既に、このような状態になっているという会社は、

わざわざコストをかけてDXを進める必要はありません。

以上を踏まえた上で、VUCAの時代を生き残るために本気でDXを進めるか?

DXは、覚悟を決めて臨むべき戦略的課題なのです。

それでは、具体的に、DXによって会社はどう変わるべきなのでしょうか?

変化に強い構造

2018年に経済産業省から出ているDX推進ガイドラインでは、

DXを実現する上で基盤となるITシステムを構築する上で、

- 刷新後の IT システムは、新たなデジタル技術が導入され、ビジネスモデルの変化に迅速に追従できるようになっているか

- また、ITシステムができたかどうかではなく、ビジネスがうまくいったかどうかで評価する仕組みとなっているか

という評価基準をあげています。

それでは、変化に強い構造とはどのようなものなのでしょうか。

ここでは、変化に強い構造の条件として以下を考えています。

-

モジュール化

モジュール化によって、業務とシステムの構成要素をインターフェースと実装部分に分離し、相手の要素はインターフェースにアクセスできるようにします。

これによって、実装部分が自由に交換でき、保守性が向上するとともに、モジュールが再利用できるので生産性が向上します。 -

レイア化

MDAのCIM、PIM、PSMによって業務とシステムをレイア化します。

これによって、業務とシステムが変化しやすい部分と変化しにくい部分に分離され、環境の変化に柔軟に適応することができるようになります。 -

ビジネスプロセスドリブン

業務とシステムの構成要素(モジュール)を、ステークホルダーに価値を提供するビジネスプロセスをベースに統合します。

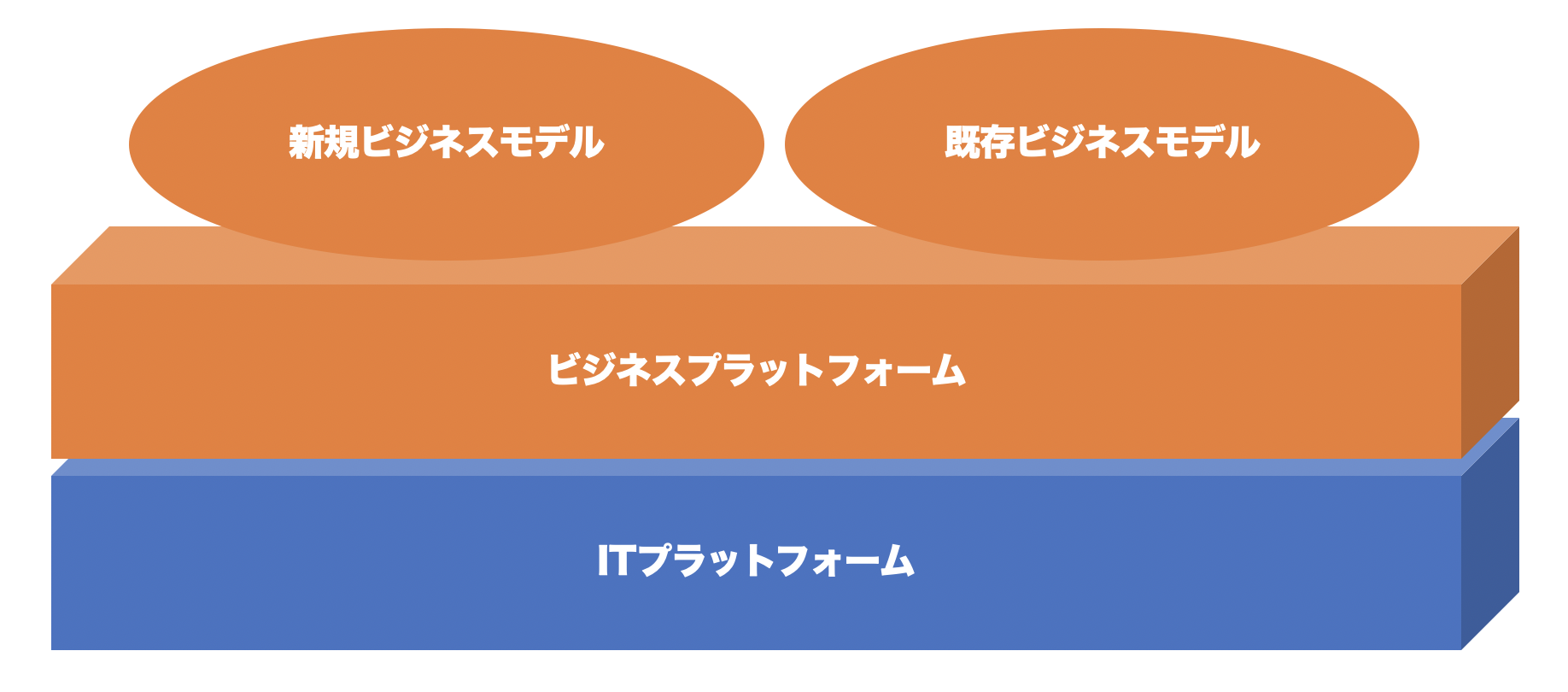

そして、この条件を満たすべく、会社の構造を

- まず、ITプラットフォームがあり、

- その上にビジネスプラットフォームがあり、

- その上で、さまざまなビジネスが柔軟に展開される

3階層のアーキテクチャ(基本構造)として考えています。

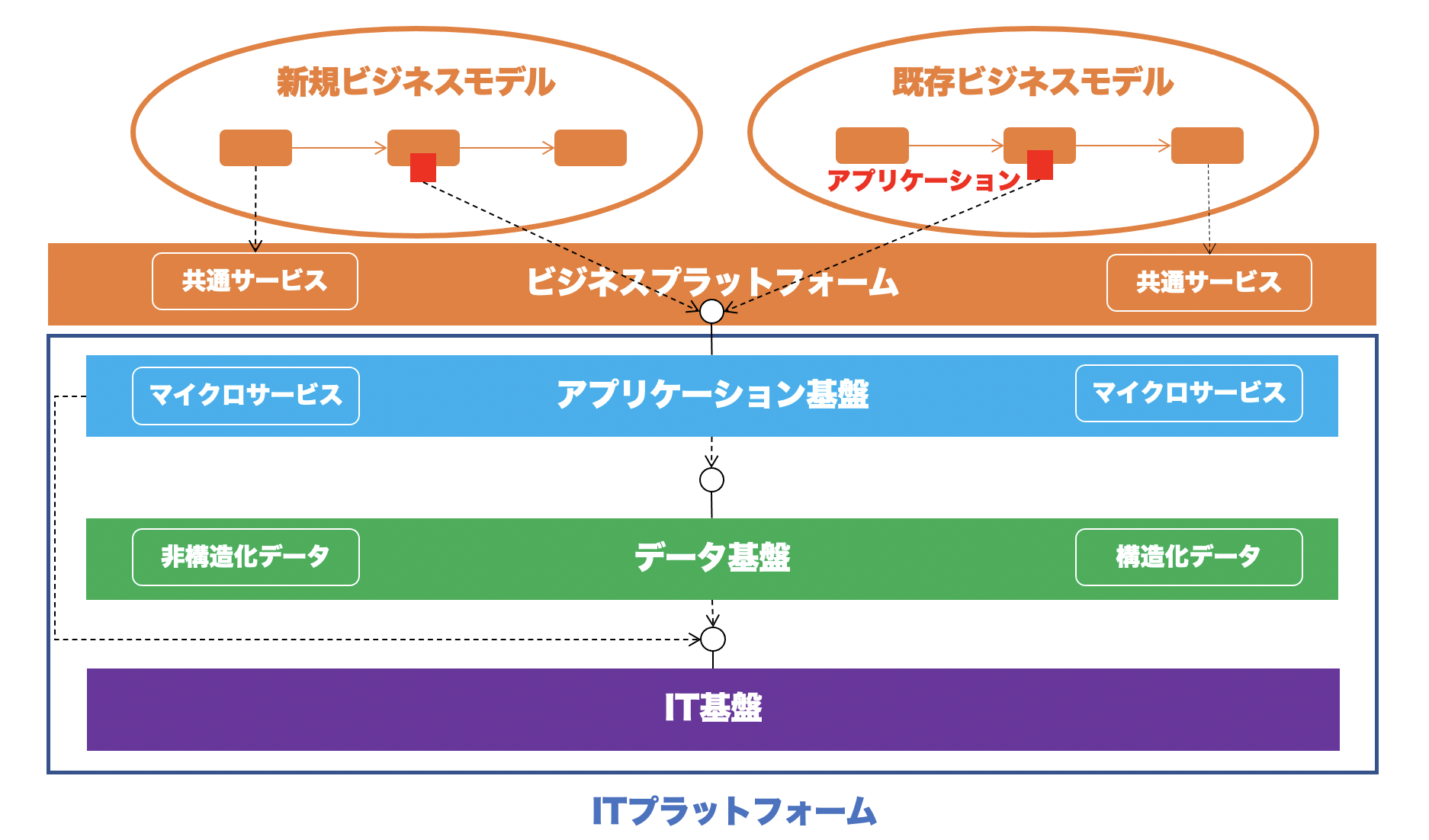

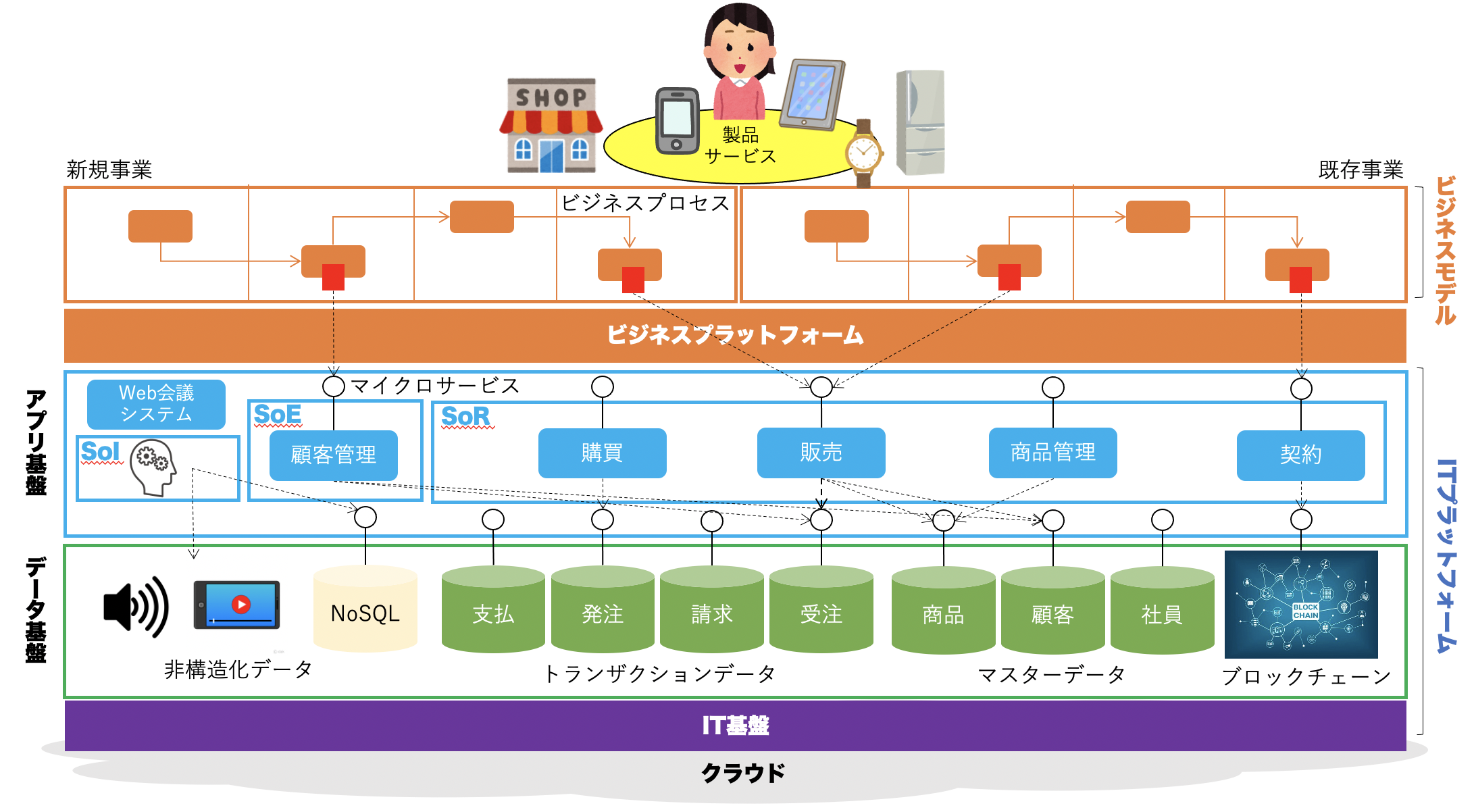

このうち、ITプラットフォームですが、

これは、

- データやアプリケーションを支えるIT基盤

- 企業全体で構造化データや非構造化データが一元管理されたデータ基盤

- 部品化されたマイクロサービスや、全社員が使う共通アプリケーションから成るアプリケーション基盤

から構成され、それぞれがインターフェースを介して疎結合されるというアーキテクチャになります。

本アーキテクチャですが、各レイヤ間はインターフェースを介してやり取りされるので、やり取りする相手の内部状態が変わっても影響を受けないという保守性の高い仕組になっています。

また、新規にアプリケーションを開発するときは、アプリケーション基盤にある既存のマイクロサービスを再利用することができるという生産性の高い仕組になっています。

なお、データ基盤を構成する構造化データと、非構造化データの定義は以下のようになります。

-

構造化データ

あらかじめデータを管理する構造を決めて、その構造に合わせて管理されるデータ。

通常、リレーショナルデータベースで管理されている。 -

非構造化データ

データの形式や内容に決まりを設けず管理されるデータ。

インターネットなどを利用して集められるあらゆるデータで、画像、動画、音声などを含む。

また、アプリケーション基盤を構成するマイクロサービスとは、ビジネス機能を一つのサービスとして提供したソフトウェア部品のことです。

マイクロサービスはビジネスロジックやデータアクセスを実装し、UI(ユーザーインターフェス)まわりを扱うフロントエンドアプリケーションからAPI(アプリケーションプログラミングインターフェース)を介して使用されます。

次に、ビジネスプラットフォームですが、ここでは、人事、会計、債権債務管理、購買、物流など全社で共通の業務が共通サービスとして部品化されており、それを利用して新しいビジネスが迅速に実現できるように設計されています。

これが、会社がDXによって目指す姿のイメージです。

アプリケーション基盤にあるSoR、SoE、SoIは、それぞれ以下のように定義されます。

-

SoR(System of Records)

従来型のトランザクション処理を中心にしたミッションクリティカルな基幹システム群。 -

SoE(System of Engagement)

顧客との関係強化を目的に最新のインターネット技術を駆使したシステム群。

米国のマーケティングコンサルタント、ジェフリー・ムーアが2011年に提唱した概念。 -

SoI(System of Insight)

AIや機械学習の技術を利用して、SoEから得たデータを分析して顧客の欲求や行動心理を洞察するためのシステム群。

迅速に価値を創出し続ける体質

次に、迅速に価値を創出し続ける体質とはどのようなものか見ていきましょう。

ここでは、迅速に価値を創出し続ける体質の条件を次のように考えています。

- 社員の行動の動機となる価値観である経営理念があり、それが組織文化になっていること

- 会社が向かうべき先がビジョンとして全員に共有されていること

- 事業変革・創出の生産性を上げる思考法や表記法が社員に浸透していること

- 人事、会計、債権債務管理、購買、物流など全社で共通の業務が共通サービスとして部品化されており、それを利用して新しいビジネスが迅速に実現できるようになっていること

- 実験(仮説検証プロセス)と実践を繰り返し事業を変革、創出し続ける仕組みになっていること

この条件を満たすビジネスプラットフォームは以下のような構成になります。

このうち、経営理念およびビジョンが新しい事業を変革・創出するための設計思想であり判断基準になります。

実験と実践を繰り返す仕組みを、ここでは「学習し進化する組織」と呼びます。

学習し進化する組織についての詳細は、学習し進化する組織【最強組織のつくり方】を参照ください。

さて、経済産業省のDX推進ガイドラインでは、DX推進のための経営のあり方として、

想定されるディスラプション(「⾮連続的(破壊的)イノベーション」)を念頭に、データとデジタル技術の活用によって、どの事業分野でどのような新たな価値(新ビジネス創出、即時性、コスト削減等)を生み出すことを目指すか、そのために、どのようなビジネスモデルを構築すべきかについての経営戦略やビジョンが提示できているか

という評価基準をあげており、DXを通して、どのようなビジネスモデルを創るか、その指針となる経営戦略やビジョンの重要性を説いています。

また、DX推進のための体制整備として、

- 仮説検証の繰返しプロセスが確立できている

仮説を設定し、実行し、その結果に基づいて仮説を検証し、それに基づき新たに仮説を得る一連の繰返しプロセスが確立できていること- 仮説検証の繰返しプロセスをスピーディーに実行できる

- 実行して目的を満たすかどうか評価する仕組みとなっている

という評価基準をあげており、DXを実現する上で、仮説検証プロセスを繰り返すことの重要性を説いています。

さらに、DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築として、

- 各事業部門がオーナーシップを持って DX で実現したい事業企画・業務企画を自ら明確にしているか

- さらに、ベンダー企業から自社の DX に適した技術面を含めた提案を集め、そうした提案を自ら取捨選択し、それらを踏まえて各事業部門自らが要件定義を行い、完成責任までを担えているか

という評価基準をあげており、ビジネスモデルの企画能力、および、コミュニケーション能力の重要性を説いています。

なお、コミュニケーションを効率化する表記法として有効なのが世界標準のUMLです。

また、ビジネスモデルの創出や検証に必要な思考法としては以下が有効です。

ロジカルシンキング

システム思考

デザイン思考

事業変革・創出の生産性を上げる思考法や表記法をコミュニケーション基盤とすることで、企業を、迅速に価値を創出し続ける体質に変革することができます。

[…] 前回の記事では、本当にDXを進める必要があるのか、という観点で説明しました。 今回は、本気でDXを考えている会社を対象に、DXを成功させるために重要だと考えられるポイントにつ […]

[…] 前回の記事でも説明しましたが、 DXとは、 企業を データやデジタル技術を活用することで 環境の変化に応じて迅速に事業を変革・創出し 顧客を中心としたステークホルダーに価値を […]